강화도의 진,보

병자호란 이후 강화도는 예비수도로서의 중요성이 더욱 부각되었고, 이에 따라 방어 시설을 확충하면서 강화도의 모든 해안을 방어하는 5개의 '진(鎭)'과 7개의 '보(堡)' 등 모두 12개의 진보를 설치하였다.

'진'은 '보' 보다의 규모가 다소 큰 부대였다. 각 진보에는 규모에 따라 첨사(종3품), 만호(종4품), 별장(종9품)이 지휘자로 파견되어 부대를 통솔하였다.

5진은 월곶진(첨사), 제물진(만호), 용진진(만호), 덕진진(만호), 초지진(만호) 이며, 7보는 인화보(만호), 승천보(별장), 철곶보(별장), 정포보(별장), 장곶보(별장), 선두보(별장), 광성보(별장) 이다.

이 12개의 진보는 각각 3-5개의 돈대를 관할하고 있었고, 돈대는 진과 보에 소속되어 있으면서, 관측과 방어를 담당하는 소규모의 군사시설이다.

강화 5진 7보

● 강화도의 해안선을 따라 53 곳에 있는 강화53돈대를 관할하는 진과 보.

● 진(鎭)과 보(堡)모두 조선시대의 군대를 뜻하는 것으로

진은 요즘 군대의 대대,

보는 요즘 군대의 중대 규모에 해당된다.

그러나, 진과 보 사이에는 상하 관계가 없다.

그리고 진, 보 아래에는 돈대가 소속되어 있다.

강화 5진

● 월곶진 : 강화5진의 하나. 강화읍 월곶리.

● 제물진 : 강화5진의 하나. 강화읍 갑곶리.

● 용진진 : 강화5진의 하나. 선원면 연리. 향토유적 제8호.

● 덕진진 : 강화5진의 하나. 불은면 덕성리. 사적 제226호.

● 초지진 : 강화5진의 하나. 길상면 초지리. 사적 제225호.

강화 7보

● 광성보 : 불은면 덕성리에 있는 강화7보의 하나. 사적 제227호.

● 선두보 : 강화7보의 하나. 길상면 선두리.

● 장곶보 : 강화7보의 하나. 화도면 장화리.

● 정포보 : 강화7보의 하나. 내가면 외포리.

● 인화보 : 강화7보의 하나. 양사면 인화리.

● 철곶보 : 강화7보의 하나. 양사면 철산리.

● 승천보 : 강화7보의 하나. 송해면 당산리.

현재 진(鎭)은 용진진,덕진진 그리고 초지진만이 남아있으며 월곶진이 한참 발굴 복원중이다.

보(堡)는 광성보만이 복원되어 남아있다.

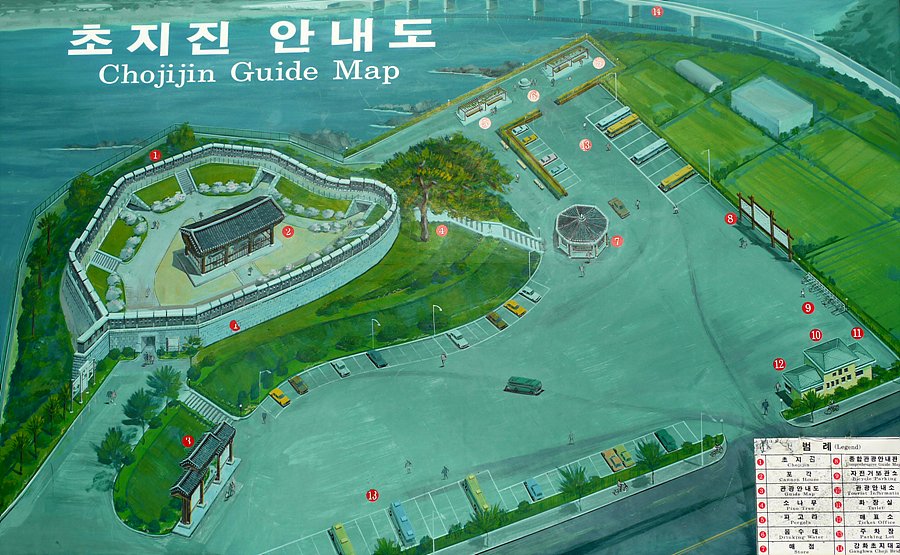

초지진(草芝鎭)

종 목 : 사적 제225호

명 칭 : 초지진(草芝鎭)

분 류 : 유적건조물 / 정치국방/ 성/ 성곽시설

수량/면적 : 4,241㎡

지 정 일 : 1971.12.28

소 재 지 : 인천 강화군 길상면 초지리 624

시 대 : 조선시대

소 유 자 : 국유

관 리 자 : 강화군

해상으로부터 침입하는 적을 막기 위하여 조선 효종 7년(1656)에 구축한 요새이다.

안산의 초지량에 수군의 만호영이 있었던 것에서 처음 비롯되었는데 1666년에 초지량영을 이곳으로 옮긴 뒤 ‘진’으로 승격되었다. 1870년대에 미국과 일본이 침략하였을 때 이들과 맞서 싸운 곳으로 1871년에 미국 해병이 초지진에 침략해 왔을 때 전력의 열세로 패하여 점령당하였다. 이 때 군기고, 화약창고 등의 군사시설물이 모두 파괴되었다.

일본이 조선을 힘으로 개항시키기 위해서 파견했던 운양호의 침공은 고종 13년(1876)의 강압적인 강화도 수호조약으로 이어져 일본침략의 문호가 개방되었다. 그 뒤 허물어져 돈대의 터와 성의 기초만 남아 있었으나 1973년 초지돈을 복원하였다.

장자평돈대, 섬암돈대가 초지진에 소속되었으나 지금은 초지진만 남아있다. 초지진이라고하나 사실은 초지돈대다..

신미양요때 포탄맞은 자국이다.

원을 그리며 바닷가쪽으로 돌려져있다.

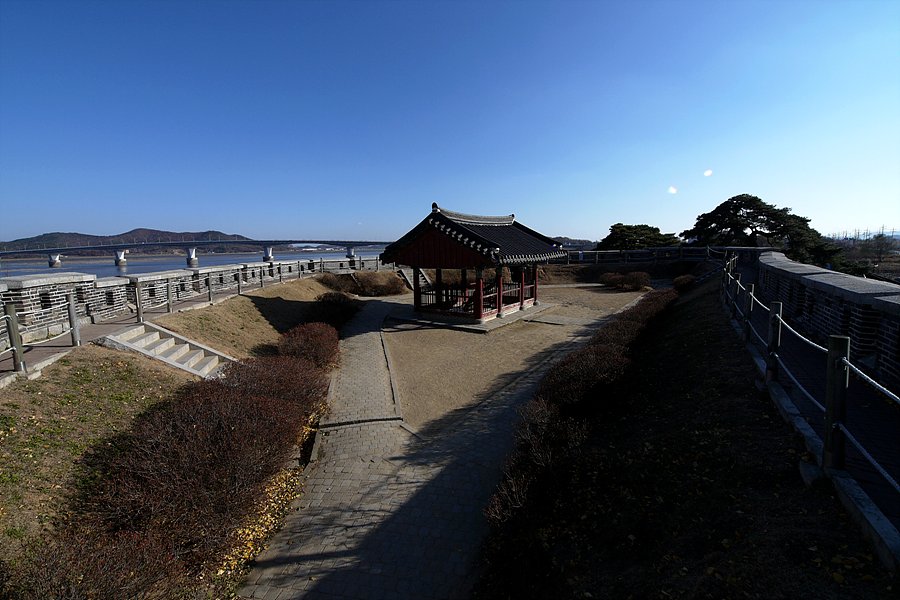

해안방향에서 바라본 초지진.

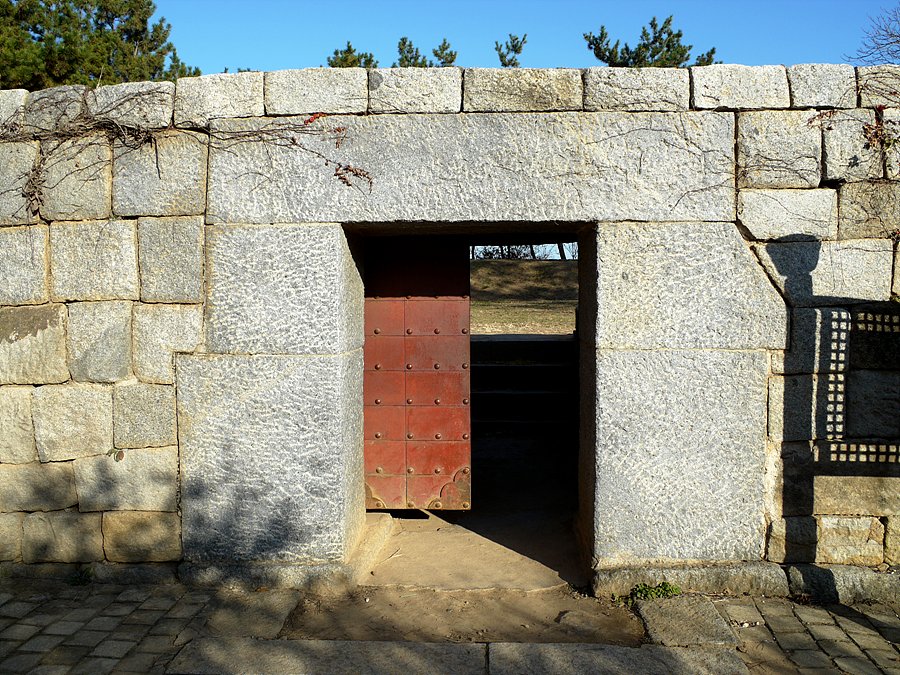

입구로 들어가본다.

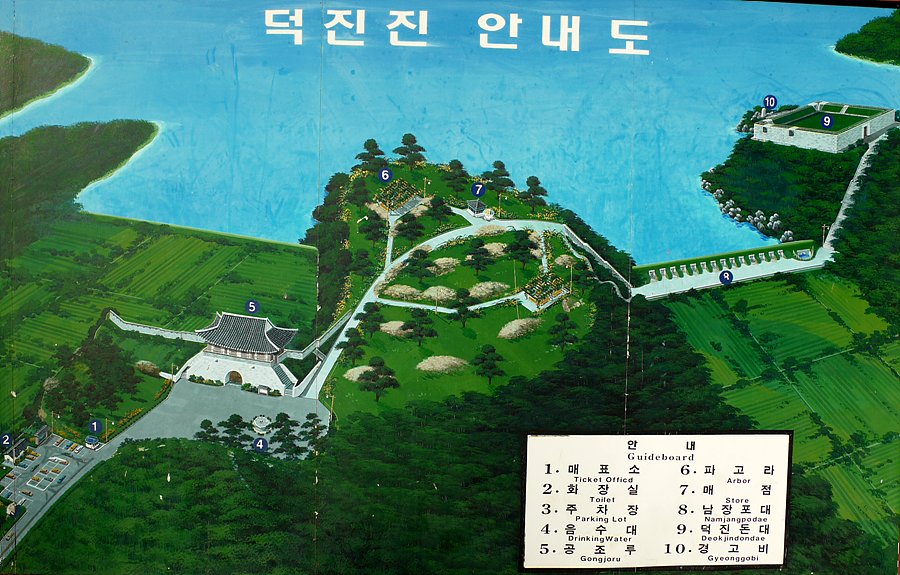

덕진진(德津鎭)

종 목 : 사적 제226호

명 칭 : 덕진진(德津鎭)

분 류 : 유적건조물 / 정치국방/ 성/ 성곽시설

수량/면적 : 15,018㎡

지 정 일 : 1971.12.28

소 재 지 : 인천 강화군 불은면 덕성리 846

시 대 : 조선시대

소 유 자 : 국유

관 리 자 : 강화군

고려시대에 강화해협을 지키던 외성의 요충지이다. 병자호란 뒤 강화도를 보호하기 위한 방법으로 내성·외성·돈대·진보 등의 12진보를 만들었는데 그 중의 하나이다.

효종 7년(1666) 국방력 강화를 위해 해군주둔지(수영)에 속해 있던 덕진진을 덕포로 옮겼으며, 숙종 5년(1679)에 용두돈대와 덕진돈대를 거느리고 덕진포대와 남장포대를 관할함으로써 강화해협에서 가장 강력한 포대로 알려져 있었고, 강화 12진보 가운데 가장 중요한 곳을 지키고 있었다.

1866년 병인양요 때는 양헌수의 군대가 덕진진을 거쳐 정족산성으로 들어가 프랑스 군대를 격파하였으며, 1871년 신미양요 때는 미국 함대와 가장 치열한 포격전을 벌인 곳이다. 그러나 초지진에 상륙한 미국군대에 의하여 점령당하였다. 이 때 건물에 몸을 숨겨서 적과 싸울수 있도록 쌓았던 낮은 담은 모두 파괴되었다.

1976년 성곽과 돈대를 고치고 남장포대도 고쳐 쌓았으며, 앞면 3칸·옆면 2칸의 문의 누각도 다시 세웠고, 당시의 대포를 복원하여 설치하였다.

덕진돈대, 손돌목돈대, 남장포대 가 덕진진 소속이지만, 현재 손돌목돈대는 광성보로 들어가야 한다.

입구 공조루(拱潮樓)다.

공조루 밖의모습.

남장포대. 그위로 덕진돈대가 보인다.

신미양요 때에는 남장포대와 덕진돈대가 염하를 침입한 미국 아세아 함대와 맹렬한 포격전을 벌렸으나, 화력의 열세로 남장포대와 덕진돈대는 파괴되었다. 1976년 강화중요국방유적복원정화사업 때 복구하였다.

남장포대와 덕진돈대.

자연적인 지리를 교묘하게 이용한 이 남장포대는 해상에서는 적에게 보이지 않는 반월형의 천연요새로서 중국의 손자병법을 재현한 전략임을 보여준다. 1677년 만호를 두고 군관 26명 병사 100명 돈군 12명 배 2척이 배치되었다. 신미양요때 성과 문루가 모두 파괴되었던 것을 1977년 복원하였으며 남장포대에서는 조선군이 사용하던 대포 15문을 제작 배치하여 옛전쟁의 모습을 눈에 선하게 한다. 또한 유일하게 덕진에서만 볼 수 있는 우리의 영역을 알리는 동시에 해문방수를 하라고 경고비가 있어 외국배의 통과를 막고 외침에 대항하던 조상들의 호국정신을 엿 볼 수 있다.

해협건너보이는 김포 덕포진포대.

병인양요 때, 양헌수장군이 이끄는 포수들이 김포에서 덕진진으로 건너, 전등사로 들어가서 진을 치고 강화읍을 점령한 프랑스 군의 공격을 기다렸다가 격퇴하였다.

포대건너 초지대교다.

남장포대는 덕진진과 덕진돈 사이에 위치하고 있는데, 1977년에 복원되었다. 이 포대의 전체 길이는 110m이며 포좌수는 15좌이다. 포대 축조를 위한 토성의 폭은 7.5m, 높이는 2.9m이다. 포좌의 크기는 2.15×2.3×1.8m이고, 포구는 0.5×0.6m이다. 자연적인 지형을 교묘하게 이용하여 해상에서는 적에게 노출되지 않는 반월형의 천연요새를 이루고 있다.

사거리 700m 홍이포. 자체폭발이없어 위력이 약하다.

덕진돈대의 포구가 보인다.

덕진돈대다.

덕진돈대 포구에서 보이는 남장포대.

대원군 척화비.

건너편의 덕포진 포대.

광성보(廣城堡)

종 목 : 사적 제227호

명 칭 : 광성보(廣城堡)

분 류 : 유적건조물 / 정치국방/ 성/ 성곽시설

수량/면적 : 6,102㎡

지 정 일 : 1971.12.28

소 재 지 : 인천 강화군 불은면 덕성리 833

시 대 : 조선시대

소 유 자 : 국유,사유

관 리 자 : 강화군

광성보는 덕진진, 초지진, 용해진, 문수산성 등과 더불어 강화해협을 지키는 중요한 요새이다.

고려가 몽고 침략에 대항하기 위하여 강화로 도읍을 옮기면서 1233년부터 1270년까지 강화외성을 쌓았는데, 이 성은 흙과 돌을 섞어서 쌓은 성으로 바다길을 따라 길게 만들어졌다. 광해군 때 다시 고쳐 쌓은 후 효종 9년(1658)에 광성보가 처음으로 설치되었다. 숙종 때 일부를 돌로 고쳐서 쌓았으며, 용두돈대, 오두돈대, 화도돈대, 광성돈대 등 소속 돈대가 만들어 졌다.

영조 21년(1745)에 성을 고쳐 쌓으면서 성문을 만들었는데 ‘안해루’라 하였다. 이곳은 1871년의 신미양요 때 가장 치열한 격전지였다. 이 전투에서 조선군은 열세한 무기로 용감히 싸우다가 몇 명을 제외하고는 전원이 순국하였으며 문의 누각과 성 위에 낮게 쌓은 담이 파괴되었다.

1976년 다시 복원하였으며, 광성보 경내에는 신미양요 때 순국한 어재연 장군의 쌍충비와 신미순의총 및 전적지를 수리하고 세운 강화전적지, 수리한 것을 기록한 비석 등이 건립되었다.

입구 안해루(按海樓)다. 보수공사중이라 작년사진으로 대신한다.

안해루 바로옆에 광성돈대.

안해루에서 한참들어가면 손돌목돈대다.

손돌목돈대. 자세한 설명은 돈대편에서 하겠다.

돈대내부.

용두돈대와 광성포대는 더 들어간다.

용두돈대도 보수중이라 들어갈수가 없다.

광성포대.

이 부근에는 포대가 3개소에 위치했던 것으로 추정되지만 2개소 만이 확인된다. 이 포대는 1999년과 2000년에 국립문화재연구소 발굴팀에 의하여 발굴되기도 하였다.

중앙포대는 포좌터 9좌가 확인되며 포대 토성의 전체 길이는 80m로서 매우 큰 포대였던 듯하다. 포좌 1좌의 크기는 약 6m였을 것으로 추정된다. 이곳에서는 포좌 개석과 면석이 드물게나마 발견된다. 포좌 개석이 확인되는 곳은 4곳이며, 그 크기는 약 2.8×0.52×0.3m이다. 면석은 한 포좌에서 확인되며, 크기는 약 0.55×0.28m이다. 좌측포대터는 포좌가 4곳 확인되지만, 35m 정도의 토성만이 확인되고 있다.

신미순의총(辛未殉義塚)

광성보에서 전사한 용사들의 무덤이다. 전투 후 어재연 형제의 시신은 친지들에 의해 고향에 모셔졌다. 하지만 신원을 알수 없는 51인의 시신을 7기의 분묘에 나누어 합장한 곳이 바로 이곳이다.

쌍충비각

광성보 전투에서 순절한 어재연 형제 및 병사들의 원혼을 기리기 위해 세운비석이 있는 곳이다. 기록으로 보아 어재연은 회령부사, 병마절도사등을 지낸 전형적인 무관이었으나 고향으로 내려와 있던 중 광성보로 급파된 듯하다. 염하를 무단 침입한 미함대에게 조선수비대가 선제공격을 감행한 ‘손돌목 포격전’ 직후 급히 명을 받아 강화도로 오게 되었다 한다. 아마도 수년전 병인양요때 광성진 수비를 맡았던 경험이 고려된 듯 하다. 3백여명의 장졸들을 이끌고 백병전까지 벌이며 분전하다 아우 재순과 함께 장렬히 산화했다.

다시 입구로 나간다.

용진진(龍津鎭)

종 목 : 시도기념물 제42호 (강화군)

명 칭 : 용진진(龍津鎭)

분 류 : 유적건조물 / 정치국방/ 성/ 성곽시설

수량/면적 : 일원

지 정 일 : 1999.03.29

소 재 지 : 인천 강화군 선원면 연리 215외 9필지

시 대 : 조선시대

소 유 자 : 국(산림청)외 5인

관 리 자 : 강화군

상 세 문 의 : 인천광역시 강화군 문화관광과 032-930-3626

진이란 군인이 머물러 있던 무장 성곽도시를 이른다. 용진진은 조선시대 각 진에 배치되었던 병마만호의 관리하에 있었던 곳으로, 군관 24명, 사병 59명, 진군 18명 도합 101명의 병력이 주둔해 있었다 한다.

포좌(포를 놓는 자리) 4개소, 총좌(총을 놓는 자리) 26개소의 시설물이 있었으나 석축 대부분은 남아 있지 않다. 다만 윗부분이 무지개 모양을 이루고 있는 출입문 2곳만이 남아 있었는데, 1999년 그 위로 누각을 새로이 복원해 놓았다.

조선 효종 7년(1656)에 축조되었으며, 가리산돈대·좌강돈대·용당돈대 등 3개의 돈대를 관리하였였는데 세 돈대 모두 배가 닿는 곳이다 한다.

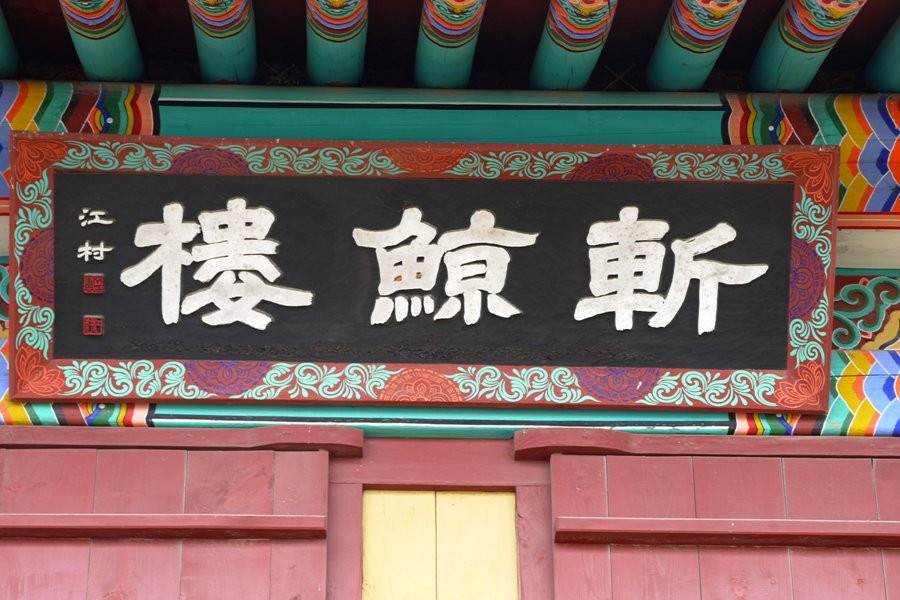

성문 참경루(斬鯨樓)다. 안쪽이고..

바깥쪽이다. 여장이 보인다.

참경루에서 이어지는 좌강돈대.

안쪽모습.

용진진은 문루와 좌강돈대만이 복원되었다.

좌강돈대 내부.

월곶진(月串鎭)

월곶돈대가 속해있는 월곶진은, 한창 발굴이 진행중이었다. 포대의 포구하나 발굴된것까지 확인할수 있었다.

강화전성(江華塼城)

종 목 : 시도기념물 제20호 (강화군)

명 칭 : 강화전성(江華塼城)

분 류 : 유적건조물 / 정치국방/ 성/ 성곽

수량/면적 : 일원

지 정 일 : 1995.03.01

소 재 지 : 인천 강화군 불은면 오두리 563외 6필지

시 대 : 조선시대

소 유 자 : 국(재정경제부)외 4인

관 리 자 : 강화군

상 세 문 의 : 인천광역시 강화군 문화관광과 032-930-3626

인천광역시 강화군 불은면 오두리에 있는 이 산성은 다듬은 돌을 쌓아 기초를 마련한 위에 벽돌로 쌓아 올려 만든 전축성(塼築城)이다.

성을 쌓은 시기는 확실하지 않으나 고려 고종(재위 1213∼1259) 때 처음에는 흙으로 쌓은 토성으로 강화의 외성에 속했던 것으로 알려 있다.

비가 오면 성의 흙이 흘러내리자, 조선 영조 19년(1743) 당시의 강화유수였던 김시혁이 나라에 건의하여 벽돌로 다시 쌓아 이듬해에 완성되었다. 현재 남아있는 성의 길이는 약 270m 정도이다.

그 옆으로 깨끗하게 복원하여 놓은곳이 있는데, 일반집 담벼락같아서 역사성이 떨어졌다.

강화외성은 고려 23대 고종이 1232년 몽고의 침입으로 강화도로 천도한 뒤 고종 20년(1233) 해안 방어를 위해 적북돈대로부터 초지진까지 23km에 걸쳐 쌓은 성이다.

강화성은 내성·중성·외성으로 이루어져 있으며, 내성은 주위 약 1,200m로 지금의 강화읍성이다. 외성은 동쪽 해안을 따라 쌓았는데 몽고군이 바다를 건너 공격하지 못하게 한 가장 중요한 방어시설이다.

『고려사』에 의하면 고려 고종 24년(1237)에 강화외성을 쌓았다는 기록이 있다. 이후 조선시대에도 비상시에 국왕의 피난처인 도성(都城)의 외성(外城)으로 광해군 10년(1618)에 보수하여 사용하였다. 그러다가 숙종때 병자호란기(1636)에 허물어진 외성을 돌을 이용하여 다시 쌓았고 돈대(墩臺)를 설치하였다. 그리고 영조때 강화유수 김시혁(金始爀)이 비가 오면 성의 흙이 흘러내려 나라에 건의하여 영조 19년(1743)에서 이듬해에 걸쳐 벽돌을 이용하여 다시 쌓았다고 한다.

2001년 동양고고학연구소에서 실시한 오두돈 주변의 전축성 구간에 대한 지표조사 결과에 의하면, 뻘층을 기초로 머리돌을 올리고 그 위에 대형석재로 석벽의 중심을 삼고 그 위에 머리돌을 올리고 다시 전돌을 여러 단 쌓았음을 확인할 수 있었다.

이 성은 높이 20척, 폭 5척이며, 6개의 문루(조해루·복파루·진해루·참경루·공조루·안해루)와 암문 6개소, 수문 17개소를 설치하였다고 한다.

강화외성은 고려 후기∼17세기 후반 도성의 구조와 축성기법 연구에 중요한 유적으로 평가된다. 특히, 이 성은 벽돌로 개축한 전축성(塼築城)이 오두돈 주변(남측)에 남아 있어 수원 화성(사적 제3호)과 더불어 전축성 연구에 귀중한 자료를 제공해준다.

'우리의 산성(山城),읍성(邑城)' 카테고리의 다른 글

| 강화의 돈대 (墩臺) 2 (0) | 2008.11.22 |

|---|---|

| 강화의 돈대 (墩臺) 1 (0) | 2008.11.22 |

| 청주 상당산성 (上黨山城) (0) | 2008.11.14 |

| 춘천 봉의산성 (鳳儀山城) (0) | 2008.11.13 |

| 김포 덕포진 (德浦鎭) (0) | 2008.11.13 |